Il Corpus Hermeticum testimonianza di una gnosi

precristiana(cf: Eduard Lohse, L'ambiente

del Nuovo Testamento,Brescia 1993

" ...Pensieri gnostici predominano nella raccolta dei diciotto

trattati che costituiscono il cosiddetto Corpus Hermeticum.

Il dio greco Ermete è detto «tre volte grande» (in greco trismegistos)

e viene identificato col dio egiziano Thoth.

Ermete, per i greci il messaggero degli

dèi e in epoca ellenistica considerato come il dio della sapienza,

si presenta come il rivelatore che porta agli uomini il messaggio divino

e li conduce alla conoscenza. L'istruzione si effettua soprattutto

nel dialogo tra l'uomo e Dio: l'uomo chiede e Dio gli risponde, con una comunicazione

dottrinale che può

essere comunicata soltanto a tu per tu.

Il Corpus Hermeticum non rappresenta un' opera

letteraria unitaria; alla composizione dei diciotto trattati presero parte

più autori, le cui concezioni non sempre coincidono. La maggior

parte fu redatta tra il 100 e il 200 d.c., ma le tradizioni che vi furono

accolte passarono prima per un lungo periodo di trasmissione orale. Vi

si rivelano influssi iranici, babilonesi, egiziani e greci, idee filosofiche

di origine platonica, pitagorica, stoica e in alcuni anche l'eco di concezioni

veterotestamentarie giudaiche.

In nessun luogo, però, questo quadro multicolore lascia intravedere

contatti col messaggio cristiano. Il Corpus Hermeticum costituisce

quindi un esempio quanto mai significativo e interessante di ciò che

fu la visione del mondo di uno gnosticismo non ancora giunto in contatto

e confronto con il cristianesimo.

Apre la raccolta il trattato Poimandres, di

gran lunga superiore a tutti gli altri per l'importanza del suo contenuto.

Il nome Poimandres è probabilmente di origine egiziana, e significava «conoscenza

di dio»; fu in seguito grecizzato e utilizzato a designare il mediatore

della rivelazione.

Il primo trattato del Corpus Hermeticum espone la

cosmologia, l'antropologia e la soteriologia gnostica accatastando materiali

di varia derivazione, amalgamando diverse tradizioni mitologiche per descrivere

l'origine del mondo, la creazione dell'uomo e la redenzione che deve liberarlo

dalla schiavitù.

All'inizio il mediatore della rivelazione si presenta

a colui che la riceve con queste parole: «lo sono Poimandres, lo

spirito della potenza suprema» . A lui viene rivolta la richiesta: «Voglio

essere istruito sull'esistente e comprendere la sua natura, e conoscere

dio» . Egli accondiscende a questo desiderio e inizia a trattare

dell' origine del mondo, dapprima in linguaggio mitologico.

Dio è luce «ma dalla luce...

venne sulla natura una parola santa, e un puro fuoco si levò

dalla natura umida su verso l'alto; era

leggero e acre e insieme potente; e l'aria, che era leggera, seguì il

soffio, salendo dalla terra e dall' acqua sino al fuoco, così che

pareva esservi sospesa. Ma la terra e l'acqua rimasero alloro posto,

mischiate insieme al punto che non si poteva distinguere la terra dall'

acqua. Esse erano mosse dall'azione della parola spirante fuoco percepibile

al di sopra»

.

Dio, che si trova nelle regioni celesti,

generò da sé «un altro spirito come demiurgo che,

in quanto dio del fuoco e del soffio, creò sette intendenti

che avvolgono nei loro cerchi il mondo sensibile» .

Essi reggono il mondo, e ciò significa che determinano il destino

cui il mondo soggiace. Il demiurgo, sottoposto al dio altissimo, ha

impresso alle opere della creazione un moto di eterna rotazione. Grazie

a questa sono stati generati gli esseri viventi e l'aria è stata

popolata di uccelli, l'acqua di pesci, e la terra ha prodotto animali:

quadrupedi, serpenti, rettili, animali feroci e domestici.

«E’

vero e senza menzogna ed è certo, e il più vero di

tutto

è l’Essere: perché lo si possiede in base all’esperienza,

e ciò di cui si è fatta l’esperienza, questo è

certamente veritiero. Che ciò che è, qui in basso,

è come quello che è, in alto. E ciò

che è, in alto, è uguale a ciò che è,

e che si trova in basso. Per mezzo di lui vengono fatti i miracoli

di una cosa unica: cioè della pietra o «lapidis philosophici»

E come tutte le cose provengono da Uno unico, mediante la

contemplazione di Uno unico; così tutte le cose nascono

da questa unica cosa mediante la composizione e l’unione.

In questo modo: da un ammasso mescolato, o materia mescolata,

su ordine del Creatore onnipotente. Così la nostra pietra

viene concepita e proviene da una materia mescolata che è «shamaijm»,

un acquoso fuoco o un’ignea acqua, il sale e un unico;

oppure: sal, sulphur e merkur.

Il suo

padre è il Sole [luce, fuoco,calore]

La sua

madre e la Luna [acqua]

Il vento

l’ha portato nel suo ventre [aria]

La sua

nutrice è la terra [terra]

Questo

spirito salino volatile è il padre di tutte le perfezioni

di questo mondo. La sua forza è perfetta quando è trasmutato

in terra. Tu devi separare la terra dal fuoco, il sottile dal

grossolano molto sottilmente e dolcemente, con grande comprensione

e ragionevolezza. Egli sale dalla terra verso il cielo e scende

di nuovo in basso nella terra e cosi riceve la forza del superiore

e dell’inferiore. Cosi tu avrai la magnificenza di tutto

l’Universo.

Perciò da te scompariranno tutte le tenebre Questa cosa è tutta

forza, la più forte e potente. Perché

ciò supera tutte le cose sottili e penetra tutto ciò che

è duro e compatto. Così è formato il mondo,

l’universo. Perciò si possono fare con questa

delle cose meravigliose. E la via è questa, cioè come

e stato annunciato in questa descrizione. Per questo sono stato

chiamato Hermes trismegisto, cioè il Mercurius triplo,

perché io posseggo le tre parti della Saggezza di tutto

il mondo. Cosi si è compiuto ciò che io ho detto

dell’effetto della chymia oppure del «lapide philosophorum». [pietra

filosofale]

L'intero cosmo è quindi opera del demiurgo,

soggetto al destino che gli è imposto. La creazione dell'uomo è descritta

con espressioni solenni che lasciano presupporre contatti con testi

biblici:

«Ma lo spirito che è luce e vita, il padre di tutte le cose, generò un

uomo simile a lui, che amò come suo figlio; egli infatti, riproducendo

l'immagine del padre, era molto bello, cosìche dio amò la sua

stessa immagine. A lui sottomise tutta la creazione»

L'uomo

archetipo contemplò l'opera del demiurgo, ma di fronte

allo spettacolo della sua attività creatrice ne divenne

geloso, e volle anch' egli mettersi a creare. Gli intendenti

che governano il cosmo s'innamorarono di lui e ciascuno di

essi lo fece partecipe del suo ordinamento.

E allora

si compì l'avvenimento che fu determinante per il destino

di tutti gli uomini:

«Ed egli, che aveva pieno potere

sul mondo degli esseri mortali e sugli animali privi di ragione, si piegò attraverso

l'armonia (delle sfere), ruppe il loro involucro e mostrò alla

natura inferiore la bella forma di dio. Quando essa lo vide, bellezza

sconfinata, forma di dio con. in sé tutto il potere degli intendenti,

sorrise d'amore, poiché vide i tratti di questa forma meravigliosamente

bella dell'uomo riflessa nell'acqua e la sua ombra sulla terra.

Ed egli, quando nella natura inferiore

vide la sua stessa immagine riflessa nell'acqua, se ne innamorò a

sua volta, e volle abitare là. Nell'istante in cui egli lo volle

si produsse il compimento, e così egli abitò

la forma priva di ragione. Allora la

natura, accolto l'amato, lo strinse a sé, si unirono e si amarono» .

Così

avvenne la caduta dell'uomo archetipo,

che fu trascinato dal mondo superiore a quello inferiore e che stabilì con

la natura un legame che lo incatenò. Con essa egli generò l'uomo

terrestre, che si distingue da tutti gli altri esseri viventi, ma è

anch' esso sottoposto alla condizione

mortale:

«Per questo l'uomo, solo tra tutti gli

esseri che vivono sulla terra, è

duplice: mortale per il corpo, immortale

per l'uomo essenziale. Infatti benché sia immortale e abbia

potere su ogni cosa patisce la morte ed è sottomesso al destino.

Per questo, benché sia al di sopra dell'armonia (delle sfere), è divenuto

schiavo di ciò

che sta sotto a questa armonia; benché sia androgino perché

originato da un padre androgino, benché sia esente dal sonno

perché viene da un essere senza sonno, egli è tuttavia

dominato (dalla brama di amore e di sonno»

Da allora tutti gli uomini, così come gli animali, vivono

quali maschio e femmina. Dio ha comandato loro di moltiplicarsi,

un comando che ancora una volta ricorda chiaramente il racconto biblico

della creazione: «Accrescetevi in crescita e moltiplicatevi

in moltitudine, voi tutti che siete stati creati e fatti creature» .

E a questo ordine divino corrisponde: «e tutti gli esseri

si moltiplicarono secondo la propria specie» .

Il mito della creazione e della caduta

dell'uomo archetipo spiega dunque la condizione attuale dell'uomo,

il cui corpo è

costituito di materia

inerte, ma il cui nucleo divino è di origine celeste.

Chi in base a questa rivelazione conoscerà se stesso

potrà salire verso il bene ed entrare a far parte degli

eletti. Ma chi è pieno d'amore per il corpo e per la materia

resterà a errare nelle tenebre e sperimenterà

la morte nel suo corpo.

Se l'uomo comprende chi è e chi deve essere rinuncerà alle

passioni e agli affetti e si libererà

di tutto ciò che lo incatena al corpo, e quindi al mondo.

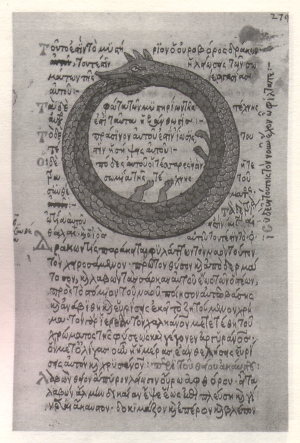

Ouroboro : manifestazione di Uno il Tutto.

Versione araba

Con la retta conoscenza si acquista

anche la capacità

di raggiungere l'unica vià possibile verso la salvezza.

Dopo la morte il corpo si disgrega e torna

nuovamente nella materia, così che anche gli impulsi carnali del

corpo svaniscono.

L'anima invece, che può intraprendere il viaggio verso la patria

celeste, nell'ascesa subirà una purificazione ( purgatorio)

; in ogni sfera che attraversa essa depone qualcosa di ciò che

l'ha finora appesantita; dapprima abbandona il potere di crescere

e decrescere, poi l'attaccamento al male, e di seguito il

desiderio ingannevole che in realtà non porta a nulla,

la sete di potere, l'empia arroganza e l'intenzionale temerarietà,

il cattivo desiderio di aspirare alla ricchezza e infine la

perfida menzogna.

Libera da tutte queste passioni l'anima

penetra nell'ottava sfera, che sta al di sopra delle altre

sette, unendosi all'inno di lode di tutte le potenze e di tutte le

anime che vi si trovano e insieme lodano il Padre.

L'anima è

giunta alla sua meta: la sua divinizzazione .

La conoscenza della verità intorno alla natura dell'uomo,

alla caducità del cosmo e alla via della redenzione suscita

in coloro che l'hanno acquistata il desiderio di diffondere la gnosi.

Chi ha ricevuto la rivelazione deve quindi annunciare la bellezza

della devozione e della conoscenza:

«Voi, popoli, voi, uomini nati

dalla terra, voi che vi siete abbandonati all'ubriachezza, al sonno e

all'ignoranza di dio, siate sobri, smettete di gozzovigliare, stregati

da un sonno insensato... Perché voi, uomini nati dalla terra,

vi siete consegnati alla morte pur avendo il potere di partecipare all'immortalità?

Fate ammenda, voi che avete camminato sulla via dell'errore e avete preso

per compagna l'ignoranza.

Liberatevi dalla luce tenebrosa, rendetevi

partecipi dell'immortalità, abbandonate la corruzione»

Chi ha acquistato la

conoscenza divina deve diventare una guida per gli altri uomini

e indicare, come uno che sa, la via della redenzione, mostrando

loro «come e in qual modo essi saranno salvati» .

Il trattato Poimandres

non parla di celebrazioni

cultuali e feste liturgiche

più degli

altri scritti del Corpus

Hermeticum. Non si tratta

di un'assemblea o di

una comunità,

si presenta solo una dottrina

della conoscenza di dio.

Chi l'ascolta e la fa

sua può trarre

da sé le conseguenze. ..."

Ipogeo Naasseno degli Aureli -posteriore al 212 d.C.

Monumento della cultura gnostica ?

Ipogeo Naasseno degli Aureli -posteriore al 212 d.C.

Monumento della cultura gnostica ?

L’ipogeo degli Aureli (detto anche di Aurelio Felicissimo) è

un monumento funebre privato,postosull’antica via Labicana, nell’attuale

rione Esquilino. Il cimitero venne scoperto nel 1919 all’incrocio tra

viale Manzoni e via Luzzatti, e suscitò l’ammirazione degli studiosi

per il ricco ciclo di affreschi che adorna le pareti e la cui interpretazione

resta ancora oggi un problema aperto.

Il monumento, che non è menzionato in nessuna

fonte letteraria, fu scoperto durante i lavori di costruzione di un garage.

Esso si presenta a due piani: il piano superiore, composto da una sala

che in origine era semi-ipogea e di cui oggi resta solo la parte inferiore;

e, cinque metri sotto, il piano inferiore, composto da due ambienti speculari

e completamente ipogei.

Gli ambienti sono affrescati con scene di difficile

interpretazione, ma databili intorno al 230. Con la costruzione delle

Mura aureliane e il conseguente allargamento del pomerio, il cimitero

fu abbandonato.

Il nome dell'ipogeo deriva da uno dei due ambienti

sotterranei, detto cubicolo degli Aureli, il cui pavimento è

ricoperto da un mosaico in cui Aurelius Felicissimus dedica il sepolcro

ai fratelli Aurelius Onesimus, Aureliius Papirius e Aurelia Prima. Ad

una parete è affissa un'epigrafe marmorea in cui tale Aurelius Martinus

e la moglie Iulia Lydia ricordano la figlia defunta Aurelia Myrsina.

Nel

locale superiore troviamo raffigurati

Adamo ed Eva senza il “segno

di vergogna” con il serpente (Naas) che sale sull’albero

della Conoscenza. Il serpente (Naas) è visto come apportatore

della Conoscenza (Gnosis), quindi non vi è motivo perché l’uomo

e la donna sentano la necessità di celare le proprie vergogne

di fronte al Demiurgo.

Nel

locale superiore troviamo raffigurati

Adamo ed Eva senza il “segno

di vergogna” con il serpente (Naas) che sale sull’albero

della Conoscenza. Il serpente (Naas) è visto come apportatore

della Conoscenza (Gnosis), quindi non vi è motivo perché l’uomo

e la donna sentano la necessità di celare le proprie vergogne

di fronte al Demiurgo.

La Conoscenza (Gnosis) apportata

da Naas è la Conoscenza del Bene

e del Male , una Conoscenza Etica ed Ontologica.

A lato della figura di Adamo ed Eva con

il Serpente (Naas) sulla destra troviamo dipinta una figura di maestro

con un rotolo in mano nell’atto di insegnare. Si tratta forse di una figura di

Maestro Gnostico, depositario dell’antica Conoscenza trasmessa

da Naas ai progenitori.

Sempre a lato della figura di Adamo ed

Eva, ma alla sua sinistra troviamo raffigurata una figura grande di

uomo con pallio con a lato una figura antropomorfica dalle dimensioni

più piccole,

che rappresenta forse il Demiurgo. La scena raffigura l’atto della

Creazione dell’Uomo ad opera del Demiurgo .

Nel

primo arcosolio, situato di fronte all’ingresso nel locale, vi

sono raffigurati i dodici apostoli e sulla volta dell’arcosolio,

in maniera un po’ nascosta e non immediatamente visibile, il

Salvatore, circondato da una specie di

corona con dei piccoli raggi.

Nel

primo arcosolio, situato di fronte all’ingresso nel locale, vi

sono raffigurati i dodici apostoli e sulla volta dell’arcosolio,

in maniera un po’ nascosta e non immediatamente visibile, il

Salvatore, circondato da una specie di

corona con dei piccoli raggi.

L'insegnamento trasmesso dal

Salvatore si può attingere soltanto

guardandolo dal punto di vista degli Apostoli.

Gli apostoli sono raffigurati in atteggiamento magistrale con un

rotolo nella mano.

In un caso abbiamo addirittura un evangelista,

probabilmente Giovanni, raffigurato con la mano

contemporaneamente rivolta verso l’alto nell’atto di insegnare e verso il basso nell’atto

di stringere un rotolo.

Sul soffitto troviamo dipinta una donna velata

con due uomini ai lati, di cui uno con un bastone in mano rivolto verso

il capo della donna.

... Mentre nel Corpus Hermeticum non si fa menzione

di gruppi religiosi, la conoscenza gnostica può essere associata

anche a comunità

di credenti che continuino quelle tradizionali

o siano costituite in modo nuovo.

Le concezioni gnostiche sono così presentate spesso sotto forma

di celebrazioni cultuali del tipo di quelle delle comunità misteriche,

o assumono tratti cristiani; sorgono così comunità miranti

a nobilitare il vangelo attraverso il mito gnostico.

Le idee gnostiche possono anche essere semplicemente

riportate in una predicazione rivolta a coloro

cui è annunciata

la conoscenza salvifica. Così gli scritti ermetici non sono rivolti

a cerchie predeterminate di persone che si radunino

per il culto, ma intende risvegliare i lettori

invitandoli a incamminarsi lungo la strada della conoscenza.

I temi fondamentali presi in considerazione nel

primo trattato vengono continuamente ripresi negli altri, ripetuti in

diverse forme. Dalla serie di questi scritti si distingue soprattutto

il tredicesimo trattato, che verte sulla rigenerazione dell'uomo:

non nel senso di un atto sacramentale, ma solo della conoscenza

di dio. All'inizio si afferma che nessuno può essere

salvato prima della rigenerazione ; per questo è

necessario apprenderne la dottrina, che libera

dall'inganno del cosmo.

Il rigenerato esperimenta una meravigliosa metamorfosi,

egli «sarà figlio divino di dio, il tutto in tutto,

costituito da tutte le Potenze»

Il processo della rigenerazione, che significa divinizzazione,

non è percepibile con occhi materiali, ma si compie come totale

trasformazione in una visione mistico-estatica. La trasformazione

è così radicale che il rigenerato può dire

di essere un altro .

La strada verso il rinnovamento

viene percorsa per libera decisione dell'individuo, che rinuncia

alle passioni che porta in sé. Esse , dodici di numero ,

operavano attraverso il corpo mortale e gli impulsi dei sensi che

si adoperavano a mantenere l'anima nella sua prigione. Ma là dove

c'è conoscenza, che in quanto conoscenza divina illumina

la condizione dell'uomo indicandogli la strada del ritorno a dio,

viene posto termine all'ignoranza

Raggiunta la gnosi, l'ingiustizia

scompare e l'uomo diventa giusto. Ciò

significa che si compie in lui e con

lui un cambiamento ontologico per il quale egli viene divinizzato.

Le dieci virtù che gli sono comunicate cacciano i dodici

vizi, così che l'uomo diventa dio, figlio dell'Uno .

Su questo splendido mistero

lo gnostico conserva il segreto, per proteggerlo dalla profanazione.

Ma gli uomini chiaroveggenti intuiranno con lui cosa è avvenuto

nella rigenerazione, che lo conduce al vero culto e al giusto sacrificio

offerto nella preghiera di lode e di ringraziamento .

Gli scritti del Corpus

Hermeticum permettono di determinare con chiarezza la natura e

il contenuto della gnosi.

La conoscenza non è frutto

di sforzi intellettuali, ma deriva da una rivelazione di dio,

che vuole essere riconosciuto dai suoi. Per questo la gnosi è per

sua natura una conoscenza che non può

essere raggiunta attraverso

la riflessione filosofica, ma che si compie in una trasformazione

completa dell'uomo, colmato di una forza divina che si unisce

alla scintilla divina sopita in lui, e che lo porta alla vera

vita. ..."

Ipogeo Naasseno degli Aureli -posteriore al 212 d.C.

Monumento della cultura gnostica ?

Ipogeo Naasseno degli Aureli -posteriore al 212 d.C.

Monumento della cultura gnostica ?L’ipogeo degli Aureli (detto anche di Aurelio Felicissimo) è un monumento funebre privato,postosull’antica via Labicana, nell’attuale rione Esquilino. Il cimitero venne scoperto nel 1919 all’incrocio tra viale Manzoni e via Luzzatti, e suscitò l’ammirazione degli studiosi per il ricco ciclo di affreschi che adorna le pareti e la cui interpretazione resta ancora oggi un problema aperto.

Il monumento, che non è menzionato in nessuna fonte letteraria, fu scoperto durante i lavori di costruzione di un garage. Esso si presenta a due piani: il piano superiore, composto da una sala che in origine era semi-ipogea e di cui oggi resta solo la parte inferiore; e, cinque metri sotto, il piano inferiore, composto da due ambienti speculari e completamente ipogei.

Gli ambienti sono affrescati con scene di difficile interpretazione, ma databili intorno al 230. Con la costruzione delle Mura aureliane e il conseguente allargamento del pomerio, il cimitero fu abbandonato.

Il nome dell'ipogeo deriva da uno dei due ambienti sotterranei, detto cubicolo degli Aureli, il cui pavimento è ricoperto da un mosaico in cui Aurelius Felicissimus dedica il sepolcro ai fratelli Aurelius Onesimus, Aureliius Papirius e Aurelia Prima. Ad una parete è affissa un'epigrafe marmorea in cui tale Aurelius Martinus e la moglie Iulia Lydia ricordano la figlia defunta Aurelia Myrsina.

Nel

locale superiore troviamo raffigurati

Adamo ed Eva senza il “segno

di vergogna” con il serpente (Naas) che sale sull’albero

della Conoscenza. Il serpente (Naas) è visto come apportatore

della Conoscenza (Gnosis), quindi non vi è motivo perché l’uomo

e la donna sentano la necessità di celare le proprie vergogne

di fronte al Demiurgo.

Nel

locale superiore troviamo raffigurati

Adamo ed Eva senza il “segno

di vergogna” con il serpente (Naas) che sale sull’albero

della Conoscenza. Il serpente (Naas) è visto come apportatore

della Conoscenza (Gnosis), quindi non vi è motivo perché l’uomo

e la donna sentano la necessità di celare le proprie vergogne

di fronte al Demiurgo. La Conoscenza (Gnosis) apportata da Naas è la Conoscenza del Bene e del Male , una Conoscenza Etica ed Ontologica.

A lato della figura di Adamo ed Eva con il Serpente (Naas) sulla destra troviamo dipinta una figura di maestro con un rotolo in mano nell’atto di insegnare. Si tratta forse di una figura di Maestro Gnostico, depositario dell’antica Conoscenza trasmessa da Naas ai progenitori.

Sempre a lato della figura di Adamo ed Eva, ma alla sua sinistra troviamo raffigurata una figura grande di uomo con pallio con a lato una figura antropomorfica dalle dimensioni più piccole, che rappresenta forse il Demiurgo. La scena raffigura l’atto della Creazione dell’Uomo ad opera del Demiurgo .

Nel

primo arcosolio, situato di fronte all’ingresso nel locale, vi

sono raffigurati i dodici apostoli e sulla volta dell’arcosolio,

in maniera un po’ nascosta e non immediatamente visibile, il

Salvatore, circondato da una specie di

corona con dei piccoli raggi.

Nel

primo arcosolio, situato di fronte all’ingresso nel locale, vi

sono raffigurati i dodici apostoli e sulla volta dell’arcosolio,

in maniera un po’ nascosta e non immediatamente visibile, il

Salvatore, circondato da una specie di

corona con dei piccoli raggi.L'insegnamento trasmesso dal Salvatore si può attingere soltanto guardandolo dal punto di vista degli Apostoli. Gli apostoli sono raffigurati in atteggiamento magistrale con un rotolo nella mano.

In un caso abbiamo addirittura un evangelista, probabilmente Giovanni, raffigurato con la mano contemporaneamente rivolta verso l’alto nell’atto di insegnare e verso il basso nell’atto di stringere un rotolo.

Sul soffitto troviamo dipinta una donna velata con due uomini ai lati, di cui uno con un bastone in mano rivolto verso il capo della donna.

... Mentre nel Corpus Hermeticum non si fa menzione di gruppi religiosi, la conoscenza gnostica può essere associata anche a comunità di credenti che continuino quelle tradizionali o siano costituite in modo nuovo.

Le concezioni gnostiche sono così presentate spesso sotto forma di celebrazioni cultuali del tipo di quelle delle comunità misteriche, o assumono tratti cristiani; sorgono così comunità miranti a nobilitare il vangelo attraverso il mito gnostico.

Le idee gnostiche possono anche essere semplicemente riportate in una predicazione rivolta a coloro cui è annunciata la conoscenza salvifica. Così gli scritti ermetici non sono rivolti a cerchie predeterminate di persone che si radunino per il culto, ma intende risvegliare i lettori invitandoli a incamminarsi lungo la strada della conoscenza.

I temi fondamentali presi in considerazione nel primo trattato vengono continuamente ripresi negli altri, ripetuti in diverse forme. Dalla serie di questi scritti si distingue soprattutto il tredicesimo trattato, che verte sulla rigenerazione dell'uomo: non nel senso di un atto sacramentale, ma solo della conoscenza di dio. All'inizio si afferma che nessuno può essere salvato prima della rigenerazione ; per questo è necessario apprenderne la dottrina, che libera dall'inganno del cosmo.

DISCLAIMER. Si ricorda - ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n. 62 - che questo sito non ha scopi di lucro, è di sola lettura e non è un "prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare" : gli aggiornamenti sono effettuati senza scadenze predeterminate. Non può essere in alcun modo ritenuto un periodico ai sensi delle leggi vigenti né una "pubblicazione" strictu sensu. Alcuni testi e immagini sono reperiti dalla rete : preghiamo gli autori di comunicarci eventuali inesattezze nella citazione delle fonti o irregolarità nel loro uso.Il contenuto del sito è sotto licenza Creative Commons Attribution 2.5 eccetto dove altrimenti dichiarato.